![By U.S. Embassy Tel Aviv (DSC_4618OSD) [Public domain], via Wikimedia Commons By U.S. Embassy Tel Aviv (DSC_4618OSD) [Public domain], via Wikimedia Commons](https://institutjeanlecanuet.org/sites/default/files/media/media/president_trump_visit_to_israel_may_2017_dsc_4618osd_34696719801.jpg)

L’isolement grandissant d’Israël

Jamais dans son histoire diplomatique l’État d’Israël n’a connu une situation aussi singulière.

Sa position économique est excellente, sa supériorité militaire est évidente, ses intellectuels sont très écoutés – plus à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays –, ses voisins arabes sont divisés et affaiblis. De surcroît, son gouvernement, le plus à droite depuis 1948, supposé s’effondrer à court terme après les élections de 2013, puis celles de 2015, est toujours en place. Il traverse, cependant, une zone de turbulences. En effet, la sempiternelle question du service militaire des Juifs orthodoxes revient sur le tapis. Le parti Shass et le parti Agoudat Israël menacent de ne pas voter le budget si la loi militaire ne se révèle pas conforme à leurs aspirations spirituelles (ceux qui étudient la parole de Dieu ne doivent pas verser le sang). Mais des élections anticipées ne satisferaient personne et le Cabinet israélien ira sans doute jusqu’au terme de la mandature, en novembre 2019. A cette date, Benyamin Nétanyahou aura atteint au poste de Premier ministre la longévité du Père fondateur David Ben Gourion, soit treize années.

LE SORT DE JERUSALEM. La question de Jérusalem est sans doute aujourd’hui la plus épineuse pour le gouvernement. Il y a là une source très forte de tensions et de conflits. Le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine, qui fait toujours autorité en droit international, plaçait Jérusalem sous statut international, sous contrôle de l’Organisation des Nations unies. Durant la guerre d’Indépendance, en 1948-1949, la Légion arabe de Glubb Pacha réussit à se retrancher dans la Vieille Ville. A l’armistice de Rhodes en mars 1949, avec cessation des hostilités sur la ligne de front, Jérusalem se trouvait ainsi divisée en deux. La porte de Mandelbaum séparait les positions, un peu comme la porte de Brandebourg à Berlin. Les Lieux saints se retrouvaient en majeure partie dans le secteur jordanien.

Le 1er janvier 1949, Israël déclarait que Jérusalem-Ouest était sa capitale et que la Knesset y serait transférée. Mais les pouvoirs publics demeuraient à Tel Aviv. Durant la guerre des Six Jours, le mercredi 7 juin 1967, les parachutistes israéliens s’emparèrent de la Vieille Ville et, le 27 juin, la Knesset vota l’extension des limites municipales israéliennes de Jérusalem et promulgua les trois lois entérinant l’annexion de Jérusalem-Est à l’État d’Israël. Si Jérusalem-Ouest était la capitale nominale, le siège du gouvernement demeurait à Tel Aviv. C’est seulement le 30 juillet 1980 qu’une loi fondamentale de portée constitutionnelle fut votée faisant de Jérusalem "entière et réunifiée" la capitale d’Israël. Cette violation volontaire du droit international était, en somme, une décision compréhensible, car la ville de Tel Aviv ne représentait rien dans l’histoire et l’imaginaire israéliens.

Le 28 septembre 2000, Ariel Sharon se rendait en personne sur l’esplanade des Mosquées sur laquelle Israël a toujours revendiqué sa souveraineté. Vécu par les populations arabes comme une provocation, voire un sacrilège, l’événement marqua le début de la seconde Intifada.

Enfin, le 23 décembre 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta une résolution demandant à Israël de cesser toutes ses activités de peuplement dans les Territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est. Les États-Unis qui, d’ordinaire, mettaient leur veto à ce type de texte, s’abstinrent, chant du cygne de l’administration Obama.

Vingt-huit jours plus tard, Donald Trump accédait au pouvoir. Et, le 6 décembre 2017, le gouvernement américain annonçait sa décision de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce que n’avait fait aucun des 193 États membres de l’Onu. Le 20 février dernier, ultime provocation, le président Trump fixait le transfert au 14 mai 2018, jour du 70e anniversaire de la déclaration d’indépendance unilatérale de l’État d’Israël.

Or, les accords d’Oslo de 1993 sont toujours en vigueur sur le plan juridique, malgré la déclaration informelle du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Selon "la solution à deux États", reconnue de manière quasi unanime par la communauté internationale comme étant l’unique voie possible vers la paix, le sort de Jérusalem doit être déterminé lors de négociations directes entre Israéliens et Palestiniens qui, tous deux, revendiquent la ville comme capitale.

Les Palestiniens ne sauraient envisager un État indépendant sans Jérusalem comme capitale. Ils veulent récupérer Jérusalem-Est où ils sont majoritaires. 300 000 Arabes y vivent, soit 40 % de la population totale de la ville. En 1964, sous l’égide de Ahmed Choukeïri, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) y tint son congrès fondateur.

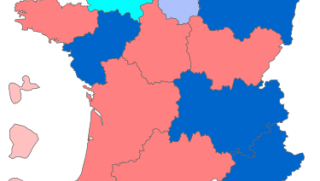

La décision américaine a provoqué un tollé général dans l’Union européenne. Même les gouvernements allemand et hollandais, traditionnels soutiens de l’État d’Israël, ont condamné la mesure. La Chine a manifesté sa très vive inquiétude et la Russie a condamné fermement cette initiative. L’Union africaine a également marqué sa désapprobation. Le monde arabo-musulman, pour sa part, a été naturellement scandalisé.

DIFFÉRENDS AVEC LE SAINT-SIEGE. En 1993, Jean-Paul II a noué des relations diplomatiques avec Israël, rompant avec la position traditionnellement neutre du Vatican. Depuis 1999, des négociations sont menées sur le sort des Lieux saints. Le tourisme religieux est, en effet, très important à Jérusalem. Il repose sur un compromis établi, d’abord, avec l’Empire ottoman, puis maintenu par le Royaume-Uni, puissance mandataire, et, enfin, par la Jordanie. Depuis 1967, celui-ci a été reconduit successivement par l’administration militaire et la municipalité civile de Jérusalem.

Le compromis a confié la garde des Lieux saints à trois Églises chrétiennes : les Latins d’Orient, chrétiens catholiques de rite romain ; les Grecs-Orthodoxes ou melkites, Église née du schisme de 1054 sur le Filioque (à ne pas confondre avec les Orthodoxes de Grèce) ; l’Église apostolique arménienne, monophysite, née du schisme de 451 après le concile de Chalcédoine.

L’annonce d’une taxation unilatérale sur leurs revenus commerciaux a provoqué la colère des treize Églises chrétiennes de Terre sainte et une protestation du Saint-Siège. Le paiement de cette taxe équivaudrait, de fait, à une reconnaissance de la souveraineté israélienne sur les Territoires occupés dont Jérusalem-Est. Le Vatican s’y refuse absolument pour ne pas mettre en difficulté les communautés catholiques au Moyen-Orient. Les autres Églises orientales également, qui tiennent à conserver leurs statuts particuliers. Les trois Églises arméniennes (apostolique, catholique et évangélique) vivent en bonne harmonie dans le quartier arménien de la Vieille Ville. Et les Grecs-orthodoxes, haut clergé hellène, bas clergé arabe, jouissent depuis l’Empire byzantin de privilèges auxquels ils ne comptent pas renoncer.

Le Saint-Siège ne tient pas pour éternelle la mainmise israélienne sur la totalité de la ville. Il s’insurge aussi contre l’appropriation progressive du parc immobilier de Jérusalem-Est par Israël.

L’IMBROGLIO DES TERRITOIRES OCCUPÉS. Depuis 1967, une colonisation progressive des Territoires occupés a placé Israël dans une situation inextricable. La volonté d’en faire des "bantoustans" comme, jadis, le Transkei ou le Ciskei en Afrique du Sud, n’est pas viable. La division en trois zones A, B et C, dont une seule vraiment sous souveraineté palestinienne, ne mène nulle part. Mais l’évacuation militaire totale ne garantirait pas la sécurité d’Israël qui a déjà édifié un mur de protection. S’ajoute à cela la situation à Gaza. Jamais, depuis 1948, Israël n’a eu la moindre revendication territoriale sur Gaza. Il veut seulement une garantie sécuritaire, impossible à obtenir du Hamas. Il faut donc favoriser le retour effectif, et non plus formel, du pouvoir de Ramallah à Gaza.

Enfin, sur le Golan, Israël ne lâchera jamais la proie pour l’ombre. Aucun pouvoir politique à Damas ne sera un jour en mesure de traiter le problème, car les intérêts y sont trop divergents. L’unité politique syrienne ne pourra se faire que contre Israël, les chrétiens libanais le savent. Le gouvernement de Netanyahou ne veut plus du compromis "paix contre territoires". Il considère, en effet, la cession de territoires comme un pas en arrière pour lui et une avancée provisoire pour les autres. Il considère le slogan "les Juifs à la mer" comme l’objectif ultime à atteindre.

Depuis 2009, la tentation d’une attaque contre l’Iran pour régler une bonne fois pour toutes la suprématie au Moyen-Orient est omniprésente. Jusque-là, Israël se contentait d’assurer sa sécurité par rapport à ses voisins immédiats, la Jordanie et l’Égypte. Cela ne l’a jamais été avec le Liban et Gaza. En Syrie, Bachar al-Assad n’a pas remis en cause le compromis du Km 101 de novembre 1973. La Syrie a récupéré Kuneitra, et a implicitement renoncé au retour du Golan par la voie militaire. Benyaminh Nétanyahou croit, à tort, qu’une alliance avec l’Arabie saoudite sera profitable, sans comprendre que le pouvoir wahhabite, détenteur de la Kaaba à La Mecque, souhaite le retour d’Al Qods (Jérusalem pour les Arabes) dans le giron musulman. Rien ne détournera Ryad de cette volonté.

Le véritable adversaire, c’est l’Iran, qui a envoyé ses forces spéciales en Syrie et agit, par Hezbollah interposé, au Liban. Mais l’ayatollah Khamenei n’est pas Saddam Hussein. Téhéran sait bien que le monde arabe lui est hostile depuis plus d’un millénaire, comme la Turquie. Il est probable que l’existence de l’État d’Israël n’inquiète pas plus que cela les dirigeants iraniens. Ils souhaitent un équilibre dans la région et estiment qu’il y a suffisamment de place pour deux États puissants.

Pourtant cette guerre est aujourd’hui possible. Donald Trump est capable de donner son feu vert. Au moment où la Turquie viole la souveraineté de la Syrie en intervenant sans mandat international, il est douteux que la Russie, présente militairement au Proche-Orient, laisse faire les choses. La paix du monde serait alors en danger. C’est la raison pour laquelle le président de la République française, Emmanuel Macron, ne ménage pas ses efforts. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, peut – plus facilement que sous François Hollande – offrir sa médiation.

Une guerre préventive serait non seulement une catastrophe militaire, mais aussi économique et monétaire. Envolée du prix du pétrole et pénurie sont à craindre, car l’Iran attaquerait en représailles les gisements saoudiens. Un blocus pétrolier pourrait s’opérer sur des pays membres de l’Union européenne proches de Jérusalem, tels que l'Allemagne ou les Pays-Bas. La Russie, détentrice de gisements de gaz, ne manquera pas de le rappeler à une Europe qui n’a toujours pas compris la nécessité de se renforcer et d’avoir une véritable politique de défense commune.

Enfin, un choc monétaire serait à redouter sur le dollar et sur l’euro. N’oublions pas la faiblesse de la livre égyptienne ou de la monnaie turque.

L’opinion publique israélienne est majoritairement favorable au camp des faucons. L’essor du fondamentalisme islamique a détruit ses espérances de cohabitation pacifique avec le monde arabo-musulman. Sa priorité est sa sécurité, qui doit être assurée militairement et renforcée par une alliance forte avec les États-Unis. Donald Trump a annoncé 33 mois à l’avance… qu’il serait candidat à un second mandat en 2020. D’ordinaire, cette annonce se fait en janvier de l’année de l’élection et l’impétrant doit solliciter la nomination de son parti. Le Premier ministre israélien affiche la même confiance malgré les affaires qui le poursuivent. S'il n’a pas d’adversaire déclaré – sinon les policiers israéliens –, les juges hésitent encore. Pas l’État d’Israël, qui mise sur une solution de force.